鏡開きを迎えていまさらですが、あけましておめでとうございます。年明けから緊急事態宣言や大雪のニュースで心が落ち着かない日々ですね。

いつもは実家で母親の手伝いをちょいちょいしてゴロゴロするだけの年末年始ですが、今回はさすがに帰省できず、生まれて初めての自宅での正月。

そういえば「きのう何食べた?」のクリスマス系のメニューは大体再現してきたけど、年末年始メニューは帰省するからほとんどスルーしてきたなあと気づき、せっかくなのでいくつか挑戦してみました。

今回再現するのは、9巻に登場するシロさんとケンジふたりのささやかなお正月料理。

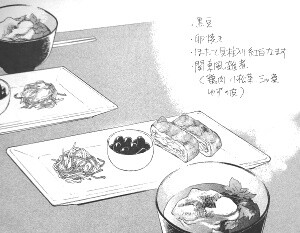

※【コマ引用】「きのう何食べた?」(よしながふみ/講談社)9巻より

・関東風雑煮

・黒豆

・ほたて貝柱入り紅白なます

・卵焼き

の4品。

デパートで買うような豪華はおせちはなくとも、できる範囲で用意するだけでも、ちゃんと新年を迎える食卓になるんですね。

ケンジとの関係を、まだ受け止めきれないシロさんの両親。

その気持ちを理解しつつも、シロさんは今後の正月は実家に帰らずケンジと過ごすことを伝えます。

ケンジがもし俺の嫁さんだったらと真正面から両親に伝えるシーンはぐっときました。

その嫁に正月夫の実家に来るなって伝える事が

どんなにひどい事かわかるよね?

ここ数年、人間関係が広がりつつあるふたりのお正月ですが(最新の連載では佳代子さんちでの年末パーティも描かれていました)、それもこのエピソードのように、シロさんが両親やケンジとちゃんと向き合ったからこそなのかもしれません。

さて今回のお正月献立ですが、手間の面でいうと主役は「黒豆」です。

おせちのなかで黒豆が一番好き、というケンジの言葉を覚えていたシロさんが作る、初めての黒豆。

土井義晴先生のレシピがベースになっているようです(これかな?)。

使うのは張り込んで丹波産の黒豆。

黒豆といえば、色艶よく仕上げるためのさび釘を入れたり、やわらかく煮るために重曹を入れたり、なんやかんやコツが必要なイメージがありますが、今回のレシピの材料は黒豆・砂糖・しょうゆ・塩のみ。そして「煮汁から豆が顔を出さないように煮る」、ポイントはただそれだけ。

黒豆はやさしく洗い、ざるにあけます(乾燥状態の黒豆、ほんとにタピオカみたい)。

鍋に水を入れて火にかけ、沸騰したらしょうゆ、砂糖、塩を加えて溶かします。そこに洗っておいた黒豆を入れてフタをし、一晩置きます。

一晩経ったのがこちら。

まだ固いけど、おなじみの楕円形の黒豆の形になりました。

これを再度火にかけ、沸騰したら表面に出てくる白いアクを丁寧に取り除きます。強火のまま、この「アクを取り除く→水を差す」を計3回繰り返します。

その後豆の上に落とし蓋をし、さらに鍋の蓋をしてごく弱火で8時間煮続けます。

煮続けている間、煮汁が減って豆が表面に出ないように注意が必要です(豆にシワが出来てしまうらしい)。煮汁が減ってきたら水を足して調整します。

うちのガスコンロは一番弱い設定でも火が強く、すぐボコボコ沸騰してしまうので、火加減しやすいIHで煮込みました。

黒豆を手でふにゃっとやわらかくつぶせるようになったら完成です。固いと豆がポーンと飛んでいきますw

(途中まで火加減が弱すぎたせいか、8時間どころではなく結局10時間以上かかってしまった)

煮えたら、煮汁たっぷりのまま冷まします。

よしなが先生のあとがきによると、1日寝かせるとさらに美味しくなるそう!

料亭のように黒々ツヤツヤ……とまではいきませんが、ふっくらして十分きれい。

そして市販品と比べると甘さもすっきりと控えめで、ぱくぱく食べられる味。

しかし年末という超忙しい時期、ほかにも色々準備もあるのに、黒豆を煮るだけで8時間。

昔の人、すごいな……。というかそこまでして黒豆を食べたい執念もすごいな……。

と、噂通りのハードルの高さを実感した黒豆づくりですが、調べてみたところ、地域によっては固めに仕上げたり、シワがあるほうが縁起がいいとされる場合もあるようです。

もし固かったりシワができてしまっても「失敗」ではなく「そういうもの」と考えれば、意外と気軽に挑める料理かもしれません。

さて次はほたて貝柱入りの紅白なますです。

こちらの作り方は分量まで書かれていないので、想像しつつ再現します。

大根(1/4本程度)と金時人参(大根の半量くらい/なければ普通の人参で)は皮をむき、スライサーでタテ薄切りにしてから包丁で細く千切りに。

ボウルにあわせて入れ、塩(小さじ1)を振ってもみこみ、10分ほど置きます。

出てきた水分をしぼってボウルに戻し、砂糖(大さじ1)、酢(大さじ1)、ほたて貝柱の水煮缶を汁ごと入れてよく混ぜます。

容器に入れ、これも1日以上置いて味をなじませます。

ここまでは年末までにやっておく作業。

さて年明け、いよいよお雑煮づくりです。

これも詳しくは説明されていないので、3巻の具だくさん雑煮の作り方を参考に再現してみます。

小松菜はさっとゆでて水けをしぼり、ざく切りにします。

鶏もも肉はひと口大に切り、日本酒を振っておきます。

鍋に水を入れて火にかけ、白だしでお吸物程度に味をつけます。

ここに鶏もも肉を入れて火を通します(あまり煮込みすぎないこと)。

お椀に刻んだ三つ葉、柚子の皮、茹でた小松菜、焼いた餅を入れ、鶏肉とおつゆをそそいだら完成。

関東風雑煮:

私は関西出身で白味噌派なので、関東風の雑煮は食べるたびに新鮮な気持ち。

手軽な白だしに鶏もも肉の出汁、ゆずの香りが加わって、お正月らしいすっきりした気分になるお雑煮です。

ほたて貝柱入り紅白なます、黒豆、卵焼きを盛りつけたミニおせち風3品。

卵焼きは4巻のシロさん風邪回でケンジが挑んでいた、ガッテン流の甘いやつです(卵焼き器を新調したのでなんとかきれいに焼けたぞ)。

貝柱入りの紅白なますはホタテの出汁がきいて、普段の惣菜にも使えそうな食べやすさ。紅白なますってお正月後のカレーのときもピクルス代わりになるし、汎用性高いおせちレシピですよね。

黒豆もすっきりした甘さで箸休めにぴったり。

初めての自力お正月準備でしたが、何食べのおかげでなんとかなってホッとしました。しかしお正月のごちそうまで、「甘辛酸っぱい」の法則を遵守するシロさんすごいな……!

「何食べ」のお正月レシピ、勢いで14巻の角煮と中華おこわも再現したので次回アップします(動画も撮ったので編集したいけど時間がないorz)。

コメント

コメント一覧 (6)

は、初の書き込みですがホタテなますのレシピありがとうございます。

先生のどの作品でも、このレシピだけは見つからず・・・。

参考にいたします。

なますさん

あけましておめでとうございます&コメントありがとうございます!

ホタテなます、私も過去巻読み返してレシピが載ってなかったので焦りましたw

2巻に出てきた副菜の「大根とホタテのサラダ」が近いかもしれませんね。お役に立てれば幸いですmm

昔は塩昆布とかも囲炉裏とかストーブとかで一日ことことだったのでガスやIHの今とはまた違うかと思います。

保温調理機とかでズルはできるけどことこと灰汁取りながら煮込んだほうが美味しいのも多いですねえ。

時代が違うだけなのでどっちのほうがいいってことはないけど、生卵を和紙で包んで囲炉裏の灰に埋める紙卵とか、いま読むとめっちゃ美味しそうと思うのと同時に爆発は和紙でなんとかなるのかしら気になりますねえ。

774さん

なるほど、そういう縁起ものとしての由来があったんですね…!>名取り(菜鶏)の雑煮

確かに昔の風景を思い出すと、生活の傍らでじっくり火を入れる料理が多かった印象ですね。

便利になったといえど、家でゆっくりする時間は逆になくなっているのかしら…と思わされます。

御年始から更新ありがとうございます。

お料理の目出度さもさることながら、器も素敵ですね。

ご自身での金継ぎでしょうか?天晴です!

スガリさん

あけましておめでとうございます!

金継ぎ気づいていただいてありがとうございます~~

自前ではなくプロの方にお願いしたのですが、お正月らしくなってよかったなあ、と嬉しかったです^^

金継ぎの工程の手間を見て自分では無理だ…とあきらめたのですが、いずれやれるようになったらいいなあ。