私の知っている中で、一番「静かな」土山しげるマンガかもしれない。

「勤番グルメ ブシメシ!」は、江戸時代の実在の武士、酒井伴四郎の日記をもとにした江戸グルメ漫画。紀州藩から単身赴任で江戸に勤番しつつ、叔父の食事の世話を引き受けている伴四郎の食生活が描かれます。

怒号も飛び交わないし、ヤクザも謎の必殺技も出てこないし、淡々と描かれる下級武士の日常は、まるで谷口ジロー作品のようで、これがほんとに土山先生なのか…(※偏見です)と驚きますが、もともと生活感を描くのがうまいだけあって、こまやかな描写が新境地の面白さ。

食い意地の張った叔父上とのやりとりや、江戸の街グルメをうきうきと食べ歩きする様子に、200年前の人物と思えないほど親近感がわいてきます。

今回は、9話に登場する「南京汁」と「胡椒飯」を再現してみます。

どちらもおなじみの食材が登場しながら、その調理法は今の私たちからするとちょっと新鮮。

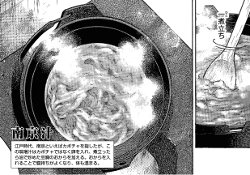

※【コマ引用】「勤番グルメ ブシメシ!」(土山しげる/リイド社)より

まずは「南京汁」から。風邪をひいた叔父のために作った、温かくて腹持ちのいい汁物。 料理名に「南京」とついているとカボチャを思い浮かべますが、これは溶き卵とおからが入った味噌汁。なぜこの名称なのかは、少し調べてみても解明できず…。

南京汁の作り方:

フライパンにサラダ油を入れて熱し、生おからを焦げないようにパラパラになるまで炒める。

味噌汁を作り、そこに溶き卵をまわし入れてふんわりと仕上げる。炒めたおからを入れて軽く混ぜ、ひと煮立ちさせたら完成。

食べた感想:

おからと卵、肉食が一般的ではなかった江戸時代の貴重なタンパク源がたっぷり入っていて、まさに「滋養食」。 味噌汁におから、って初めての組み合わせだけど、クセもなく、すり流しのようにするすると食べやすくて、気に入りました。よく考えたら豆腐とか油揚げとか、大豆製品は味噌汁の定番なので、合わないはずないか。

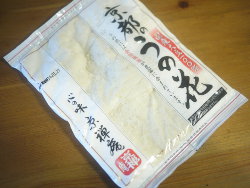

もう一品は「胡椒飯」。同じく風邪気味の同僚を見舞った際に作ったもの。 和食のイメージが薄い胡椒ですが、作中の解説によると、室町時代には輸入されていたようで、江戸時代には薬味として普通に使われていたよう。

胡椒飯の作り方:

鍋に冷や飯を入れ、かつおでとった出汁をそそぎひと煮立ちさせ、醤油で味付けをする。 黒胡椒を挽きながらたっぷり入れる。

きざみ昆布を散らして完成。 大根おろしを薬味にそえていただきます。

食べた感想:

いわばシンプルな味付けの雑炊ですが、かつお出汁にぴりっと効いた胡椒って、創作料理のようなモダンな組み合わせにも感じる。「一周まわって新しい」的な。 冷たい大根おろしと一緒に食べると体が整っていくような気持ちに。江戸時代の人も文字通り「薬味」として、胡椒を日常に取り入れていたんだなー、と思うと興味深い。

この話のオチで、叔父のわがままにも関わらず、伴四郎が終始ご機嫌だった理由が明かされるのですが、それは「道具市で新しく買った鉄鍋の使い勝手がまことによかった」から、というもの。

これは実際の伴四郎の日記にも書かれている描写だそうで、おニューの道具がうれしくて料理がはかどるなんて、完全に現代の料理男子に通じるものがありますよね。

伴四郎を実写化するなら、谷原章介or速水もこみちあたりを希望(胡椒ファサー)。

※ほんとは作中のような鉄鍋で再現したかった…のですが、めぼしい鍋が見つからず、今回はストウブで作りました(個人的な「テンションが上がる鍋」ってことで)。

解説を書かれている青木直己さんの著書も面白そうなので、いずれ読んでみよう(Amazonでは品切れ、中古も高騰してるようです…)。

コメント

コメント一覧 (10)

ゆまさん

コメントいただきありがとうございます!

確かに卵スープといえば中華料理店の定番ですもんね。似た料理がすでにあったことにも驚かされます。

南京汁、 私は単純に

「あぁ、中華料理でよく付け合せに出てくる玉子スープ(かき玉がたくさん浮いてるやつ)に似てるな」

と見て思いました。

いや、あの手のかき玉スープがいつから中華料理屋で定番なのかはよく知らないけど。

白菜も新しいんですね!びっくり。

私は「オクラ」も日本原産だと思っていたのに、アフリカ原産と知って驚きましたw

(山上憶良のイメージが強すぎて…)

日本原産の野菜は三つ葉とかフキとかセリとかウドとかで残りは早い段階での渡来ものですしの。

近代に来たので時代劇に白菜出すと駄目なのですが考証が甘いと出てますな。

トマトも存外早いのですがスペイン辺りと同じく赤茄子は観賞用で最初毒呼ばわりだったようですのう。

ブシメシのドラマ化びっくりしました!

しかも「グレーテルのかまど」の瀬戸くん&草刈正雄様・・・土山しげる先生の世界とは遠い感じがありますがw、ふたりとも好きな役者さんなので嬉しい。

といってもまだ見られてないのですが、自分では再現できそうにない料理もどんな風に登場するのか楽しみです^^

こちらのページを読んでブシメシを購入し、読みました。

幕末の動乱期とは裏腹に、一般人はまだまだ呑気に暮らしていた様子がなかなか興味深く、この数年後には明治になってしまうのが信じられないくらいです。(原作の増補版では、長州征伐に出征した際の伴四郎の日記が載っているそうですね。)

この一月から、BSプレミアムでブシメシがドラマ化するそうで、瀬戸康史くんの伴四郎がとても楽しみです。

ブシメシ気に入っていただけてよかったです!

おお、増補版が出たんですね>原作

さっそくAmazonのカートに入れました。表紙がちょっとかわいいですねw

更新が待ち遠しくて待ち遠しくて。

ブシメシ、読みました!

面白かったです〜。

そうそう、原作本?の下級武士の食日記ですが、ちくま文庫から増補版が出ましたよ。買ったはいいものの、未読なので、こちらも楽しみです。

おおお、南京汁の詳しい解説ありがとうございます!

なるほど、呉汁と呉王朝の首都をかけてる可能性は、思いもよりませんでした…!面白いです。

ブシメシ、派手な展開は一切ないのですが、江戸の日常描写がリアリティあっておすすめです^^

南京汁、

大豆ペースト(呉)が入った汁物が呉汁(ごじる)なので、

呉の首都は南京→ 江戸に単身赴任して食べてるから南京汁としゃれて呼んだのかなー? と勝手に想像しました。(当時の都は京だけど、江戸も三都のひとつだし。でも、紀州の人が江戸に下ってるから、江戸を都と思ってるのかどうか^^)

(呉汁の呉は中国の呉とは関係ないようですが)

おからと卵でできるので、お手軽でいいですね! やってみよう^^

この漫画、気になってたんですけど、umebonさんの再現を読むとやはりおもしろそう!

呉汁wikipedia

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%91%89%E6%B1%81